一、基本情况

本中心全称为“湖北省新型城镇化工程技术研究中心”(以下简称为“中心”),是依托华中科技大学,以其建筑与城市规划学院为实施单位,联合湖北省联合发展投资集团有限公司(以下简称“联投集团”)共建设立,人才荟萃、方向齐全、结构合理,基本构建起研究型、专业化工程技术研究的学科体系。所形成的研发队伍中,固定研究人员83人,包括教授、博导41人,副教授26人,讲师16人,高级职称研究人员占80%以上,具有博士学位的研究人员54人,占64%以上。研究中心常年有在校博士生和硕士研究生300余人。

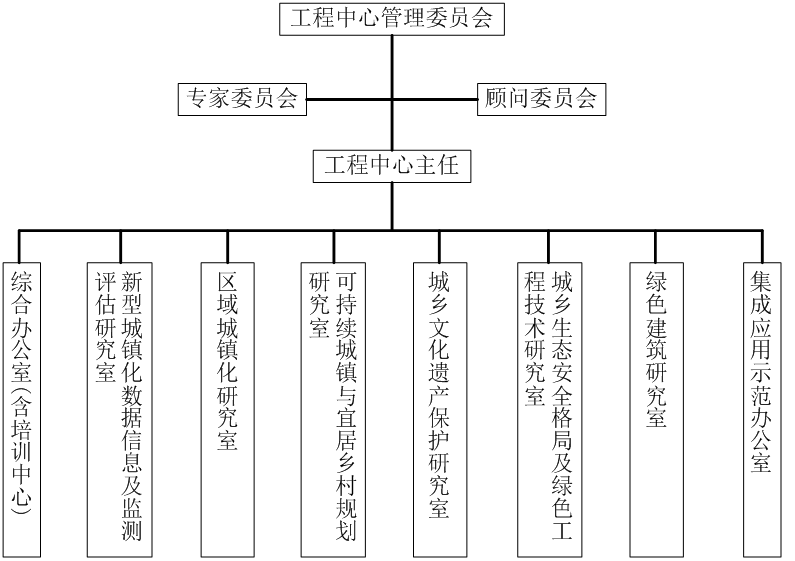

本着精简高效原则,工程中心设置专家委员会、顾问委员会。工程中心实行中心主任负责制,按照现代企业制度进行规范化运作。组织结构如图1所示。

图1 工程中心组织结构

二、研究方向

中心基于华中科技大学对城乡规划、建筑学和风景园林、环境工程的学科整合优势,以及联投集团的技术集成应用优势组合而成。结合自身人才优势形成了区域城镇化研究团队、可持续性城镇与宜居乡村规划研究团队、城乡文化遗产保护研究团队、城乡生态安全格局及绿色工程技术研究团队、绿色建筑研究团队、集成应用示范团队等六大科研队伍。并从5个方向展开主要技术研究,包括:(1)城镇化监测评估及区域城镇化的理论与方法;(2)可持续性城镇与宜居乡村规划设计关键技术;(3)城乡文化遗产保护及适应性利用关键技术;(4)城乡生态安全格局及绿色工程技术;(5)绿色建筑设计理论及其关键技术。已成为全国一流、中部地区最重要的新型城镇化技术创新、工程化研究及技术集成应用示范基地。

(一)城镇化监测评估及区域城镇化的理论与方法

1、城镇化数据信息化平台构建及其监测评估技术:(1)城镇化数据信息化平台建设;(2)城镇化监测与评估技术。监测与评估从四方面展开。2、城镇群协同发展的理论与方法:(1)城镇群时空演化规律、类型与协同发展需求研究;(2)城镇群增长预测模型、协同模式和调控机制研究;(3)城镇群协同发展的空间规划与治理的智能支持技术。3、大城市区域化发展的理论与方法:(1)大城市区域化发展理论;(2)大城市空间规划的技术与方法。4、县域城镇化的理论与方法(1)县域新型城镇化路径模式及空间组织;(2)小城镇及乡村地区特色城镇化道路。

(二) 可持续性城镇与宜居乡村规划设计关键技术

1、 可持续城镇的发展策略及规划设计关键技术:(1)可持续城镇的发展策略;(2)规划设计关键技术。 2、宜居乡村建设指标体系与居民点体系重组:(1)宜居指标体系; (2)乡村居民点体系重组。3、“荆楚派”美丽宜居乡村规划设计技术集成应用:(1)乡村土地与资源整理技术;(2)乡村空间规划设计与环境整治技术;(3)乡村建设示范与评估技术。

(三)城乡文化遗产保护及适应性利用关键技术

1、荆楚城乡历史文化遗产挖掘及信息化平台建设:(1)湖北省城乡历史文化遗产数据库建设;(2)数据库调用与分析技术。2、地域历史文化遗产保护的理论与方法:(1)荆楚文化的挖掘及其物化表征;(2)历史城区保护的理论与方法;(3)古村镇保护的理论与方法;(4)古建筑保护的理论与方法。3、地域历史文化遗产保护及适应性利用的关键技术:(1)历史街区肌理及历史城区格局特征识别;(2)历史街区及历史城区的保护与利用策略;(3)古村镇保护与利用的关键技术;(4)古建筑保护及适应性利用的关键技术。

(四)城乡生态安全格局及绿色工程技术

1、城乡生态安全格局的监测评估及优化控制:(1)城乡生态安全格局的监测评估;(2)城乡生态安全格局优化控制策略及关键技术。2、绿道及城镇绿地系统规划建设的关键技术:(1)区域绿道系统的构建及其优化控制;(2)城镇绿地系统适宜性的指标体系及规划设计关键技术。3、绿色基础设施建设的关键技术及其集成示范:(1)绿色基础设施的重点领域和范畴;(2)关键技术研究与集成应用。4、城乡垃圾统筹治理及其关键技术。

(五) 绿色建筑设计理论及其关键技术

1、城市气候与街区微气候调节理论与设计策略。2、性能目标导向的绿色建筑设计理论与方法。3、绿色建筑的适宜技术体系与关键技术集成:(1)关键技术集成;(2)既有绿色建筑改造的关键技术;(3)绿色建筑后评价技术。4、城乡住宅室内装饰工程集约化设计与装饰型材绿色集成技术。5、建筑节能在暖通空调领域的关键技术。

三、主要成果

(一)新型城镇化与区域城镇化领域

研究团队在新型城镇化与区域城镇化领域积累了多项成果。主要在城镇化政策制定、城镇群演化发展、大城市空间优化、县域及小城镇新型城镇化方面取得关键性突破与积极性探索。研究团队共成功申报纵向科研16项,承接横向设计项目31项,获得各项奖励10项。曾与同济大学合作完成《湖北省城镇化与城镇发展战略规划》,参与《中共湖北省委 湖北省人民政府关于加快推进新型城镇化的意见》(鄂发[2010]25号)、《省人民政府关于加强城市工作提高城市规划建设管理水平的意见》(鄂政发[2012]91号)等重要文件的起草及《湖北省城乡规划条例》的制订工作,对于城镇化重大政策及战略制定起到关键性的指导作用,新型城镇化与区域城镇化成果在行业内产生重大影响。

(二) 可持续性城镇与宜居乡村规划设计领域

研究团队以武汉城市圈国家两型社会实验区为主要依托,进行了深度探索,在城市内部结构优化、旧城更新、城中村改造、城市与乡村低碳建设规划等关键技术上具有积极突破。近年来,累计申请纵向科研项目14项,落实横向项目4项,获得相应奖项2项,其中由王晓鸣教授主持开展的低碳城镇示范点,以及黄亚平教授主持武汉市(县)五里界街“四化同步”示范乡镇试点镇村系列规划在国家层面上有着广泛的积极指导意义,在可持续性城镇与宜居乡村规划设计领域取得重大突破,促进研究实践领域的飞跃性进步。

(三)城乡文化遗产保护领域

研究团队在城乡文化遗产保护领域关键技术上取得突破性进展包括:古建模拟仿真复原信息化平台建设、古村镇及古建活化利用、历史街区保护、武汉传统村落保护与利用、荆楚文化的传承与保护、工业遗产的保护与再生等。其中包含纵向科研项目12项,横向设计项目1项,获得奖励5项。研究团队李晓峰教授、万谦副教授为主要工作人员的武当山古建模拟仿真复原信息化平台建立,取得了卓越的成就,使得文化遗产保护迈上新的台阶,使得古村镇及古建活化利用技术更加完善,文化遗产保护领域更加技术化。

(三) 城乡生态安全格局及绿色工程技术领域

为研究湖北省城乡生态安全格局的关键控制领域,研究团队进行了积极尝试与探索,取得关键性技术突破的包括:城市生态空间测度及优化、城镇绿地系统及通风道性能指标与规划、城乡垃圾收运模式、存量垃圾生态修复等。完成纵向科研项目3项,横向实践项目3项,获得奖励1项,申请专利1项,制定相关国家行业标准3项。推动了生态安全与绿色工程技术领域的进一步完善。

(四) 绿色建筑设计领域

近年来,研究团队在绿色建筑设计领域取得的突破性关键技术聚焦于:夏热冬冷地区气候适应性的建筑设计、地源热泵系统优化设计、长江中下游气候适应性建筑及城市设计、建筑围护结构节能优化设计等方面。完成纵向科研项目17项,横向实践项目13项,获得奖励8项,申请专利·10项。补充了绿色建筑设计领域的技术要求,完善绿色建筑设计体系。

(五) 工程技术集成应用领域

中心自2010年成立以来,华中科技大学与联投集团及其下属子公司在新型城镇化的工程技术领域展开了广泛合作,并在技术的集成应用方面取得了丰富的成果。代表性的项目包括:咸宁贺胜桥新城总体规划、梧桐湖新区总体规划、龙马风情小镇整体规划等。除此之外,湖北联发投集团在集团内部设立了新城发展中心,专职服务于区域城镇化建设项目。主要包括:武汉花山新城,其大东湖水网六湖连通支项工程——“花山河”工程动工在即,沿线将打造省内最具规模与影响力,集建筑、园艺、水环境处理新技术的现代服务业生态产业集群。其武汉软件新城将逐步打造中国软件名城核心示范区;梧桐湖新城作为国际一流滨湖生态城,将与鄂州市共同打造500平方公里的梁子湖生态示范区,其梁子湖生态展示馆为世界湖泊大会永久会址;咸宁梓山湖(贺胜桥)新城是联投集团实施“一站一城市”发展战略重点示范工程。计划依托城际铁路沿线站点建设一批新型城镇,将使湖北省城镇化率提升10个百分点;与孝感大悟县人民政府合作建设的“大悟高铁生态新城”,将建设成为集行政文化、商务办公、茶叶产业化发展、旅游度假、生态居住于一体的县域经济发展典型样板。部分项目还在省部级的的各项竞赛中获得了奖励。

四、研究中心近期工作目标和任务

(一) 技术研发

(1)城镇化信息化数据信息平台深化,城镇化监测评估技术深化;(2)中部地区城市群、大城市地区、县域城镇化理论与方法研究;(3)可持续性城镇及宜居乡村技术标准、指标体系及规划设计关键技术研究;(4)荆楚地域文化遗产保护理论与方法,“荆楚派”历史文化遗产活化关键技术研究;(5)城乡生态安全格局监测评估方法及关键技术;(6)夏热冬冷地区城市微气候调节理论及绿色建筑设计关键技术。

(二) 技术应用

(1)与湖北省地理信息中心合作,建设湖北省城镇化信息化数据平台;(2)与湖北省文化厅合作,建设湖北省历史文化遗产数据库,推广遗产活化技术应用;(3)与省住建厅合作,深化绿色建筑评价及技术集成示范应用,重点开展“荆楚派”美丽宜居村庄建设的试点示范,开展绿色基础设施建设的试点示范;(4)与地方政府及企业合作,推广绿色建筑技术应用及产业化示范。

(三) 人才团队

进一步加强5大研究团队以及1个成果推广及集成应用示范团队的建设,建成国内一流的研发及应用示范团队。近期准备引进5-10名适应信息化、绿色建筑技术、规划技术的人才。

(四) 空间平台

由华中科技大学及湖北省联合发展投资集团有限公司共同出资2000万,在华中科技大学建筑与城市规划学院南侧扩建8000㎡,作为湖北省新型城镇化工程技术研究中心工作空间平台。

(五) 资助筹措

(1)空间平台建设:由华中科技大学、湖北省联投集团共同出资建设。(2)技术研发费用:以国家、省市纵向科研项目资金,地方政府及企事业单位横向科研课题经费为主,每年2000万元;(3)技术应用费用:以地方政务、企事业单位规划、建筑、景观、环境工程设计、咨询、技术转让费用为主,每年1000万元;(4)日常维持费用:以建规学院科研管理费,建筑与城市规划设计研究院专项经费支出为主,企事业机构捐赠为辅。

(六)工程中心近期年度任务

表1 工程中心年度任务计划

|

序号

|

年度

|

任务计划

|

|

1

|

2015

|

完善机构组建

加强中心空间平台项目设计及建设

订购必需设备

细化科研和工程计划

相关团队及人员整合与招聘

5大领域研发计划深化

|

|

2

|

2016

|

完成工程中心大楼建造,设备安装部署调试

进一步完善城镇化数据信息以及监测评估技术平台

改进完善绿色建筑、绿色工程技术平台

完善遗产资源数字化信息平台的建立

重点研发方向取得关键性突破

|

|

3

|

2017

|

科研与工程项目深入化与产品化

科研成果转移与相关工程化集成问题

技术体系应用推广

|